重读《阿Q正传》:“Don”和“Q”

原标题:《阿Q正传》里的“Don”和“Q”——兼及“‘阿Q’教授”

《阿Q正传》第一章“序”是耍花枪,临末尾了叙述者才说,阿Q的姓氏、名字和籍贯,都不甚可靠:“我所聊以自慰的,是还有一个‘阿’字非常正确,绝无附会假借的缺点,颇可以就正于通人。至于其余,却都非浅学所能穿凿,只希望有‘历史癖与考据癖’的胡适之先生的门人们,将来或者能够寻出许多新端绪来,但是我这《阿Q正传》到那时却又怕早经消灭了。”鲁迅的预言并未成真。20世纪中国文学里,《阿Q正传》的地位应该是稳居第一的;而且寻出这部作品里“许多新端绪”的学者,也不是“胡适之先生的门人们”。红缨飞舞,枪头却落不到实处。本文想从小说里的洋字“Don”和“Q”中剔发出一些或许与鲁迅创作背景相关的信息来,如果纯属猜测的成分过多,那也是耍花枪,滥用“阐释自由”,笔者将引以为戒。

一

交代阿Q这位主角的名字和写法时,鲁迅借叙述者口吻说:“他活着的时候,人都叫他阿Quei……我曾仔细想:阿Quei,阿桂还是阿贵呢?”虚构的“我”其实是有“考据癖”的,“也曾问过赵太爷的儿子茂才先生,谁料博雅如此公,竟也茫然,但据结论说,是因为陈独秀办了《新青年》提倡洋字,所以国粹沦亡,无可查考了”。结果他不得已托同乡查阿Q犯事的卷宗,未有下文,于是,“生怕注音字母还未通行,只好用了‘洋字’,照英国流行的拼法写他为阿Quei,略作阿Q”。这些文字早已被鲁迅研究界引用无数次了。除了“英国流行的拼法”,《阿Q正传》还有几处涉及英国,如“英国正史”“文豪迭更司”和钱府的“假洋鬼子”(又叫“洋先生”)转述的洋话“No!”等等。

鲁迅在小说里还为阿Q配了一个搭档,他的名字与阿Q相似,以英语字母D简称。阿Q见没人叫他打工,就留心打听,知道真相之后大怒:“他们有事都去叫小Don。这小D,是一个穷小子,又瘦又乏,在阿Q的眼睛里,位置是在王胡之下的,谁料这小子竟谋了他的饭碗去。”某日两人互相拔住对方的辫子打了起来,这场龙虎斗没有胜败。据《鲁迅全集》中《阿Q正传》注释第34:

小Don 即小同。作者在《且介亭杂文·寄〈戏〉周刊编者信》中说:“他叫‘小同’,大起来,和阿Q一样。”

这封信写于1934年11月18日,曾有人以为小Don姓董,鲁迅予以纠正。作者回忆13年前为这一人物取名,是否完全可信呢?未必,作者也会出错。鲁迅在第1章序里自称“文体卑下,是‘引车卖浆者流’所用的话”。多年后(1931年3月3日),他在写给《阿Q正传》日文译者山上正义的校释中说:“‘引车卖浆’,即拉车卖豆腐浆之谓,系指蔡元培氏之父。”这一说法出现在《鲁迅全集》中《阿Q正传》注8。其实,据日本学者樽本照雄考证,林纾无意攻击蔡元培之父。1919年3月他写《致蔡鹤卿书》(内有“引车卖浆之徒”)时,中伤蔡元培的思孟文章《蔡元培传》(内有“父某,以卖浆为业”)尚未出笼。这无非表明,鲁迅自己写的文字轻信不得,“小Don”里Don的意涵还不可完全局限于汉语拼音。鲁迅1913年就出席教育部的“读音统一会”,并与几位章门弟子参与注音符号的制定(1918年公布)。江浙一带某些地区的方言声母d和t或不分,不过,根据哪一种注音系统“同”字发音为“Don”?按照那时已经在国际上通行的威妥玛拼音,“同”拼作“tung”。

再说,阿Q的形象是不是来自颇有点办法的阿桂(曾给周作人觅到一块六面皆带文字图像的永和十年古砖),“小Don”是不是鲁迅叔祖母衍太太的侄儿(谱名凤桐,号桐生),其实是无关紧要的。桐生的命运很不幸(“母亲早死,父亲外出不归”,包括他的求婚),鲁迅拿他来当笑柄,就欠厚道。笔者以为,“小Don”的名字还可能另有指涉。

鲁迅作于日本留学期间的《摩罗诗力说》,多方取材。据日本学者北冈正子《摩罗诗力说材源考》查证,鲁迅借鉴的著作中多数为日文,其次为英文、德文。此后学界还不断有新发现。在《摩罗诗力说》的第四部分,鲁迅写道:“裴伦在异域所为文,有《哈洛尔特游草》之续,《堂祥》(Don Juan)之诗,及三传奇称最伟,无不张撒但而抗天帝,言人所不能言。”鲁迅在此用括弧写上了《唐璜》这部作品的原名,他应该知道Don是西班牙语里对男士的尊称。周作人初到北大教授《欧洲文学史》,授课的讲义出版于1918年(收入商务印书馆出的“北京大学丛书”)。这本书实际上是周氏兄弟合作的,用《知堂回想录》里的话来说,他白天写了授课讲义的草稿,到晚上鲁迅就修正字句。《欧洲文学史》第3卷第6章“文艺复兴期拉丁民族之文学”重点评述了Don Quixote(即《堂吉诃德》,这本讲义中的书名和作者名均用原文)。鲁迅知道Don 的意思,必无疑义。在这一章中,周作人谈塞万提斯的主旨(“示人以旧思想之难行于新时代也”)和小说的讽刺效果(“论者谓其书能使幼者笑,使壮者思,使老者哭,外滑稽而内严肃也”),这两句话似预示了《阿Q正传》的精髓和读者的反应。或许鲁迅在为弟弟的讲义润色时,已在酝酿自己的小说了。几年后,他将一位打临工的角色命名为Don,与“同”读音相近,然而又遥指读书界基本都知晓的西班牙语(以及意大利语)中象征尊贵的“Don”,名实相悖,更富反讽意味。现在欣赏鲁迅作品,实在不必以作者本人宣称的意图来局限互文和阐释的空间。

英文“don”用作名词时,《牛津英语词典》(OED)的第4条释义指英国大学尤其是牛津或剑桥的学院院长、导师或院士(fellow),带口语性质。很难断言,鲁迅在阅读、翻译日本批评著作以及查阅各类英和辞典时从未见到过英语don的这一词义。下面有必要再说说Q。

字母Q的发音,与queue同,该词作名词时译为队列、长队、辫子。在鲁迅的早期生涯里,留辫子或愤然剪发是读书人最重大的选择。他去日本时还没有剪发,辫子盘在头上,戴帽子遮掩。1903年2月,他剪去辫子,不久拍了著名的“断发照相”。周作人回忆道:“鲁迅于癸卯(一九〇三年)秋回家一趟,那时就在上海买了一条假辫,戴时如不注意,歪了容易露出破绽,而且这一圈小辫扎紧在头顶,好像是孙行者的紧箍一样,大概也很不舒服。那年他在乡下要上街去的时候,才戴了两回,等到出发回学校去,一过了钱塘江,便只光头戴草帽了。”鲁迅第二次探亲回家(1906年夏)以及1909年回国时是否也装上假辫子,周作人记不清楚。照鲁迅自己在《病后杂谈之余——关于“舒愤懑”》中的说法,他回国肯定是装过假辫子的:“一到上海,首先得装假辫子。这时上海有一个专装假辫子的专家,定价每条大洋四元,不折不扣,他的大名,大约那时的留学生都知道。……装了一个多月,我想,如果在路上掉了下来或者被人拉下来,不是比原没有辫子更不好看么?索性不装了,贤人说过的:一个人做人要真实。”从字面上看,他似仅装过一次,但据此作结论,则证据不足。《阿Q正传》里钱太爷的大儿子,跑到东洋去,剪了辫子,回国装了一条假辫子,阿Q称他“假洋鬼子”,深恶痛绝。自尊心极强的鲁迅做过同样的事,一般读者绝对是想不到的。正是这种过往的妥协像鬼魅一样纠缠着活人,因而必须以写作来祛除。

再来关注转折期辫子的形状。鲁迅几次说到这一时期辫子的怪状。他在《病后杂谈之余——关于“舒愤懑”》回忆自己年幼时因辫子觉察到满汉的界限,那时(晚清)读过点书的年轻人采取了折中之道:“对于拥有二百余年历史的辫子的模样,也渐渐的觉得并不雅观,既不全留,又不全剃,剃去一圈,留下一撮,又打起来拖在背后,真好像做着好给别人来拔着牵着的柄子。”鲁迅生前最后一篇文章《因太炎先生而想起的二三事》也用了类似的比喻:“不幸的是所谓‘海禁大开’,士人渐读洋书,因知比较,纵使不被洋人称为‘猪尾’,而既不全剃,又不全留,剃掉一圈,留下一撮,打成尖辫,如慈菇芽,也未免自己觉得毫无道理,大可不必了。”周作人讲到乡下人改朝换代后舍不得剪去辫子,用了类似的比喻:“头上剃成半边和尚,又长上一根茨菇的芽似的东西,对于它觉得留恋,这似乎是有点离奇的事,但也确是事实。”茨菇即慈菇,又称茨菰。“给别人来拔着牵着的柄子”和“茨菇的芽”,都像大写的英文Q字。

鲁迅在北京八道湾十一号构思创作《阿Q正传》的时候,脑际是否飘过一个记忆中恍惚的形象——某一本英语书籍封面上孤零零的字母Q?

二

黄佐临先生曾在回忆文章《窃书不算偷吗?》说到他1935年至1937年间留学英国剑桥大学时的一段经历:

剑桥大学皇家学院有一位老教授A. T. Quiller-Couch,他是研究莎士比亚专家,他出版的著作封面上都有“Q”字为标志。凤凰彩票在剑桥同一时期的留学生华罗庚、章文儒(原子能研究所所长)、初大告(研究中国诗词的专家)等,都把这位教授称为“阿Q”。

老教授的全名是Arthur Thomas Quiller-Couch(阿瑟·托马斯·奎勒-库奇,1863—1944),时任剑桥大学爱德华七世英国文学教授。1917年,奎勒-库奇和盎格鲁-撒克逊语教授查德威克(Chadwick),圣约翰学院学监、法文专家修·弗雷泽·斯图尔特(Hugh Fraser Steward)共同发起创设剑桥大学英文专业。为纪念奎勒-库奇的贡献,剑桥大学出版社2008年出了一套奎勒-库奇的十一卷文集,每卷封面中央都印着一个大写的“Q”字。

20世纪30年代,四位专业不同的中国年轻学人一起议论剑桥大学莎士比亚专家,在专业壁垒森严的时代听起来是美好的,他们称这位老教授“阿Q”,又拉近了他与中国读者的距离。华罗庚1936年至1938年在剑桥大学数学系访学;“章文儒”则为张文裕之误,这位高能物理学家1935年至1938年在剑桥大学卡文迪什实验室攻读博士学位,二十世纪七八十年代任中科院高能物理研究所(此前一度称原子能研究所)所长;翻译家初大告1934年至1938年在剑桥大学学习英国文学,1937年出版英译词选《中华隽词》(Chinese Lyrics),为此书作序的就是奎勒-库奇教授,序言所署时间为1937年3月。当时的欧洲正在为和平祈祷,一年前德军进驻莱茵非军事区,西班牙内战爆发,国际纵队赴西班牙协助共和政府参战。1937年头两个月,英国左翼批评家拉尔夫·福克斯(Ralph Fox,《小说与人民》作者)和克里斯托弗·考德威尔(Christopher Caudwell,《幻象与现实》作者)相继在西班牙战死;那年4月26日,德国空军对西班牙北部小镇格尔尼卡狂轰滥炸,导致大量平民丧生,毕加索的名画《格尔尼卡》为此而作。在战争的背景下,为《中华隽词》作序的奎勒-库奇先品味一番阿瑟·韦利(Arthur Waley)翻译的中国古代诗文,对比了《吊古战场文》和《桃花源记》所描绘的两个世界,然后夸奖中国人爱好和平,并奉劝英国年轻诗人,与其投入漫无目标的实验,不如向中国传统诗词作者学习。

奎勒-库奇任职于剑桥大学耶稣学院(Jesus College),引文中的“皇家学院”有误。黄佐临常去听他讲莎士比亚和亚里士多德《诗学》,晚间上的一些小课,地点应在耶稣学院四方院里面奎勒-库奇作为院士(fellow)可以享用的套间(与白天的公开讲座不是同一个地方),而且听课的那八九个男生应该就是耶稣学院主修英国文学的学生:

他除了教授莎士比亚而外,课余还为凤凰彩票补上亚利斯多德的《诗学》。晚上,在他家里上课,约有八九个男学生吧。他为凤凰彩票煮好咖啡,准备好小点心,对凤凰彩票说:“自便,自便!”然后,就躺在床上,开始讲课。他讲得很慢,一个学期,只教几行书。

我不喝咖啡。但是,我在他书架上,发现了一本书:《莎氏历史剧乐府》,这是“阿Q”教授的著作,介绍了莎士比亚所有的历史剧,及历史剧前后英国的历史背景、宫廷里各种争斗,这是很有用的一本书,但是,已经绝版,在外面是买不到的。……

我每次去“阿Q”教授家上课,都去看看这本书,心里很想要。有一次,他又请同学喝咖啡,说:“自便,自便!”的时候,我就在书架上拿了那本书,心想:“教授,我‘自便’了。”事后,我以“窃书不算偷嘛”来自圆其说。

“文化大革命”时,这本书也被抄家抄走了,至今,仍不见踪影。我想,这真是一报还一报,罪有应得啊!

严格说来,这“自便”的地方只是奎勒-库奇在剑桥教书期间的学院寓所,不是“他家”。奎勒-库奇1912年偕夫人上任,在剑桥租房居住,安顿下来后夫人回到英国西南部康沃尔的福伊镇,那里一栋名为“避风港”(The Haven)的楼房才是他们的家。黄佐临也许没想到,他在教授的书架前一再翻阅《莎氏历史剧乐府》这本书,作者“阿Q”或曾留意到,因“非礼勿视”而掉过头去,事后他心里明白书的去处,只是难以启齿。奎勒-库奇那时已七十多岁,精力不济,故而讲课时躺在从小卧室搬到起居室壁炉前的床上。他一生嗜烟,于1944年5月12日因口腔癌去世。由于战争原因(诺曼底登陆战役正在筹划中),讲席空缺,巴兹尔·威利(Basil Willey)到1946年才接任剑桥大学爱德华七世英国文学教授。巴兹尔·威利在纪念文章里称他的前任是一位虔诚的基督徒,笃信绅士的理念,待人谦和周到。

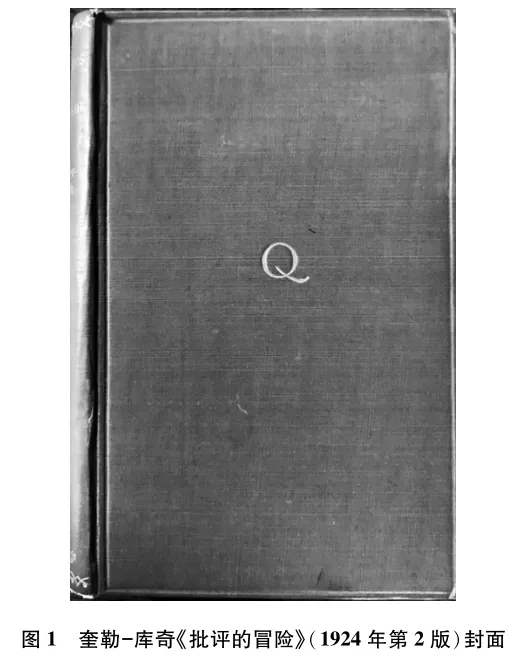

黄佐临等中国学者议论英国“阿Q”的时候,知道“他出版的著作封面上都有‘Q’字为标志”,然而他们心里没有进一步推想,鲁迅对阿Q的命名也可能与奎勒-库奇的笔名有一丝关联。需要查核的是鲁迅在创作《阿Q正传》之前,是否见到过“阿Q”教授的书并从“Q”的视觉形象联想到“慈菇芽”一般欲剪还留的小辫子?笔者多年前买过一册奎勒-库奇精装论文集《批评的冒险》,为1924年第2版(1896年初版),封面正中孤零零的烫金“Q”字非常醒目。该书第1版的长相又是怎样的呢?

三

鉴于《阿Q正传》的特殊地位,笔者对这位“阿Q”教授不妨再作一些介绍。奎勒-库奇1863年生于英国西南部的康沃尔(祖父乔纳森·库奇为著名的鱼类学家),1882年从布里斯托尔的克里夫顿学院毕业,获古典学奖学金进入牛津大学三一学院,入读时居然被安排到约翰·亨利·纽曼在该院读本科时住过的套间。奎勒-库奇求学期间常以“Q”为笔名给《牛津杂志》投稿,其中有些是诗作。他1886年从牛津大学毕业后,迫于生计,写过一系列讨好市场的冒险小说,1887出版的《亡灵岩》是第一部。奎勒-库奇一度在凯塞尔出版社当编辑,他的历史小说《了不起的马刺》(The Splendid Spur)1889年由凯塞尔出版社出版。据检索,该书封面正中印有作者姓氏的缩写Q,这种独特的设计从此变成了他著作的标识。当时罗伯特·史蒂文森(Robert Stevenson,1850—1894,小说《金银岛》和《绑架》作者)的作品走红,奎勒-库奇的写作题材和风格与其大致相近,曾被冠以新浪漫主义之名。史蒂文森的《圣艾夫斯》未及完成就病逝了,他的遗产管理委员会委托奎勒-库奇将小说续写完成。圣艾夫斯是康沃尔的海滨小镇,每年都吸引很多游客去度假,小说家弗吉尼亚·伍尔芙(Virginia Woolf)年轻时就随父母去过多次。奎勒-库奇又是康沃尔地方文化的活字典,编过一本《妙不可言的公爵领地:故事、研究和速写》。康沃尔的名字来自康沃尔公国,康沃尔公爵的爵位在英国历史上最为悠久,系爱德华三世在1337年设立,规定由国王在世的长子暨储君持有,现任康沃尔公爵即威廉王子。奎勒-库奇因多年致力于发展康沃尔的教育事业,1910年被封为爵士,1912年被任命为剑桥大学第二任爱德华七世英国文学教授(该讲席的首任梵勒尔只是过渡性的人物),同年当选为耶稣学院院士。这些名誉或许是当时执政的自由党首相赫伯特·亨利·阿斯奎斯(Herbert Henry Asquith)对他多年投入康沃尔自由党活动的某种回报。好在奎勒-库奇的就职演讲一举赢得剑桥对他的信任,后来的讲座都向公众开放。他的两部最有名的著作《论写作的艺术》(1916)和《论阅读的艺术》(1920)就是根据剑桥演讲讲稿整理出版的,前者有一篇讲稿专论“行话”,算得上名篇。黄佐临20世纪30年代中期访学剑桥时,奎勒-库奇用笔名“Q”已有半个世纪,他在1937年(含)之前出的著作(包括选本)多达80种左右。

奎勒-库奇的小说和诗歌现在问津的人不多,但是他在作家和学者圈子里交游极广,还做过一件英国文学爱好者看重的事:他编辑的《牛津英国诗选:1250—1900》开了牛津版各种文学选本的先河,影响极大,托·斯·艾略特在他有名的文章《玄学派诗人》中曾专门提及。这一选本深蓝精装,初版1900年印行,1939年再版,所收作品扩展至1918年,到第二次世界大战结束前,前后印数加起来已接近百万册,二十世纪五六十年代出的平装本销路想必更好。奎勒-库奇的选本一直到1972年才被海伦·加德纳(Helen Gardner)的《新牛津英国诗:1250—1950》取代,现在较为通行的是克里斯多弗·里克斯(Christopher Ricks)1999年的版本。著名学者苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)在比较相隔百年的两种选本时,明确表示偏爱百年前的版本。奎勒-库奇还编选过《牛津歌谣集》(1910)、《牛津维多利亚时期诗选》(1922)和《牛津英国散文选》(1925)等。这些选本既是父母送孩子的理想节日礼物,也适合中小学用作各类竞赛的奖品,长期热销。

鲁迅在江南水师学堂是学过一点英文的。他于1902年4月4日抵达日本时,英日同盟条约才签订两个多月。明治维新之前,福泽谕吉已经改“兰学馆”为“英学馆”,不久举国上下学英文和英国文学成为风气。日本现代文学的巨子夏目漱石、芥川龙之介和川端康成皆毕业于东京大学英文科(我国民国时期的大学外文系学生也擅长创作),日本第一部近代文学评论《小说神髓》的作者坪内逍遥倾心英国文学,翻译了《莎士比亚全集》,可见英国文学(以及世界文学)的教学、译介与日本文学的创作互相交织,难以剥离。《牛津英国诗选:1250—1900》以及奎勒-库奇的其他作品出现在世纪之初的日本大学和书店是丝毫不足为奇的。鲁迅在留日的7年时间里,从东京丸善书店购买了大量书籍,1909年8月回国后继续从北京、上海订购丸善书店的书籍,日记上这类记载颇多。藤井省三在《鲁迅与日本及世界文学》一文介绍说,鲁迅一生钟爱的丸善书店的本业是经营进口西方书籍。擅长设计的鲁迅在书店或图书馆浏览时偶遇“Q”版图书,因对后脑勺上的辫子形象特别敏感,眼睛一亮,甚至从书架上取下翻阅,这是再自然不过的。鲁迅于1912年5月从浙江抵京,从此成为北京“留黎厂”等地各大书店的常客,这些书店出售奎勒-库奇的著作或牛津系列的选本亦非不可能。

《阿Q正传》从1921年12月4日开始在《晨报副刊》连载,中国现代文学不知不觉间揭开新的一页。这一年,“Q”和J.多佛·威尔逊(J.Dover Wilson)主编的《新剑桥版莎士比亚剧本:喜剧》(共14卷)启动,历经10年才出全。奎勒-库奇病逝3年后,他的学生F.布里坦撰写的《阿瑟·奎勒-库奇:Q的评传》(1947)问世。这本书的第72页和73页之间有一张黑白照片,是传主在耶稣学院第一个四方院C单元2楼的起居室。那是他接待客人和辅导学生的地方,中间是一张大长桌,一侧是靠墙的一排书架,对面有张边桌。黄佐临晚上听他补课,乘人多“自便”了《莎氏历史剧乐府》,就是在这房间。“阿Q”教授生前,学期期间那个房间的壁炉始终都是燃烧着的,如果有人抽烟,懒得伸手把烟灰掸到炉膛里,直接掸在炉前铮亮的大理石上,细心的客人就会观察到爱清洁的教授脸上掠过一丝混合着痛苦、惊讶和怜悯的表情;主人爱花,从康沃尔回剑桥,人还未到,大长桌和边桌上的古典风格圆形大瓷盆里面已放满了通过电报从花店里订购的鲜花,五月份牡丹盛开,房间几乎装扮成牡丹园了。这些表现了物质富足的细节与阿Q破落凋敝的故乡未庄形成了对照。

四

我国的文学爱好者有可能通过两个较特别的渠道听闻这位“阿Q”教授的大名。

一个是喜爱英国文学和英文旧书的人都爱看美国作家海莲·汉芙(Helene Hanff,1916—1997)的书信体小说《查令十字街84号》以及根据小说拍的同名电影。他们如去伦敦,也必定会去查令十字街寻访84号。海莲·汉芙是奎勒-库奇的崇拜者,她曾告诉马克斯和科恩书店女店员塞西莉:“我非但一丁点儿学问都没有,连大学也没上过哩!我只不过碰巧喜欢看书罢了。说起来还得感谢一位剑桥的学者奎勒-库奇(一般都称他为Q),是他让我在十七岁那一年一头栽进书堆里,从此不可自拔。”海莲·汉芙还从书店买过几本Q的书,如他编辑的诗文选《朝圣之路》和1905年印的《牛津英国诗选》:“只要是Q喜欢的,我都照单全收——小说除外,我就是没法儿喜欢那些根本不存在的虚构人物操演着不曾发生过的事儿。”她自己的写作和阅读的趣味受到了《论写作的艺术》和《论阅读的艺术》两本书的指点,而奎勒-库奇那些让男孩子特别着迷的冒险故事引不起她一点兴趣。

十几年后,海莲·汉芙在回忆录《Q的遗赠》中讲述了她早年如何以文字勉强度日的故事,《查令十字街84号》的畅销改变了她的命运。BBC和伦敦西区的剧院先后把故事拍成电视片,又搬上戏台,她两次受邀赴英合作、指导。海莲·汉芙第二次英国之行心情舒畅,特意去剑桥大学耶稣学院中Q的寓所朝圣,这在书中描写颇详。20世纪80年代通往Q寓所的是7号楼梯,而不是C,想必是院方重新编号了。据传记作者布里坦记载,奎勒-库奇起居室墙上的照片中,有两张意义特别:一张是他儿子贝维尔的戎装照,另一张是一匹马——贝维尔生前的坐骑。贝维尔也是在牛津大学读的本科,第一次世界大战爆发后应召入伍,战争结束后作为占领军的一员派驻德国,1919年6月突患肺炎,不治身亡。奎勒-库奇闻讯深受打击,待他稍稍恢复,他决定用特别的方式纪念唯一的儿子:他与英国陆军部接洽,购买了贝维尔的军马,带回康沃尔家里饲养。在海莲·汉芙的叙述中,这两张照片是缺失的,也许奎勒-库奇的遗孀或贝维尔的未婚妻已将它们取回珍藏。两次世界大战中不少牛津大学、剑桥大学的校友和师生死于战场,奎勒-库奇一战时在剑桥大学授课,听众里几乎没有男生。

另一个看到奎勒-库奇姓名的渠道就是黄佐临爱不释手的那本书的中译本。在我国的现代文学研究界,日本学者樽本照雄的《林纾冤案事件簿》是很有影响的。他在该书第二部分“林译莎士比亚冤案”中列举了种种对于林纾的指责(如误解、删改,甚至不能区别戏剧与记叙体小说的差别等等),指出批评者都是过于自信。林纾与陈家麟合作在1916年至1925年发表的散文体《雷差得纪》(《理查二世》)、《凯彻遗事》(《裘力斯·凯撒》)、《亨利第四纪》(《亨利四世》)、《亨利第六遗事》(《亨利六世》)和《亨利第五纪》(《亨利五世》,系遗译)并非自编,林译底本是奎勒-库奇的《莎士比亚历史剧故事集》,1899年由爱德华·阿诺德在伦敦出版。笔者以为,林纾的诸位中日批评者和他的辩护人樽本照雄都没有意识到,只有透彻了解英国那段时期的历史诸多细节,才能胜任莎士比亚历史剧的散文改写。即使在现在,没有哪一位国内的莎学专家能够自信地承担这种转写。

兰姆姐弟的《莎士比亚故事集》早由林纾和魏易合作,用文言文译出,书名《吟边燕语》。1956年,萧乾用白话翻译的《莎士比亚故事集》出版,很受读书界欢迎,一版再版。奎勒-库奇于1944年5月去世时,萧乾还在剑桥大学英文系就读(不久后被他的老雇主《大公报》委任为驻英特派员兼战地记者),必定读到了讣闻。英文版《莎士比亚历史剧故事集》是萧乾赠送译者汤真的,译文于1981年面世,首印七万四千册。但是正如樽本照雄所说,萧乾和汤真两位译者都没想到,书中有的故事早经林纾译出。

《莎士比亚历史剧故事集》是题献给诗人斯温朋(Swinburne,1837—1909)的,后者是19世纪末伊丽莎白时期戏剧研究第一人。奎勒-库奇在序言中说,他讲述这些故事的目的是弘扬英国人的爱国精神,但是他也作了一些改动。比如在《亨利六世·上篇》原作里,抵抗英军的圣女贞德的形象是负面的,奎勒-库奇大不以为然。他意欲公正对待自己国家当时的敌方:“相信莎士比亚永远是公正合理的,确信……以莎士比亚的名义流传给凤凰彩票的,对圣女贞德的诽谤性的描写,与他毫无关系,这是令人十分愉快的。不过,不管确信与否,凡是有良心的作家,都是不会把这样的描写重复让孩子们看的,因为在他们身上,寄托着凤凰彩票的希望:凤凰彩票希望看到一个比凤凰彩票所预料的更为美好的英格兰。……这是凤凰彩票今天所必须坚持的:不能培养男孩的侠义精神,不能培养姑娘的温厚气质,就不是真正的爱国主义。”于是莎士比亚笔下的女巫被赋予了道德的高度,“以她那种无私的献身精神与支配英国枢密院的十足的自私自利相较量”,受到谴责的是蹂躏法兰西大地的英国军队。奎勒-库奇将这位被绑上卢昂市中心广场火刑柱的奥尔良姑娘誉为“举世无双的殉难者”。他大概相信自己并未违背莎士比亚的基本精神,因为“莎士比亚有勇气承认英格兰有时蒙受耻辱,有时对自己不忠实,并为此而悲伤;而这种对英格兰的爱,却是比之勇气更为诚挚的爱”。

假如鲁迅真的曾在某时某地与大量“Q”版图书中的一本相遇,眼光在“Q”字上稍稍停留,那么奎勒-库奇的笔名就是《阿Q正传》的材源之一,翻译他的《论写作的艺术》和《论阅读的艺术》也就有了更充足的理由。